言語設定: 日本語

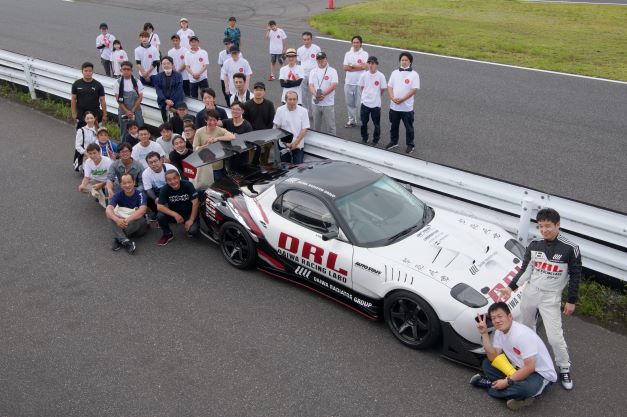

イベント写真

イベントの写真をUPいたしました。

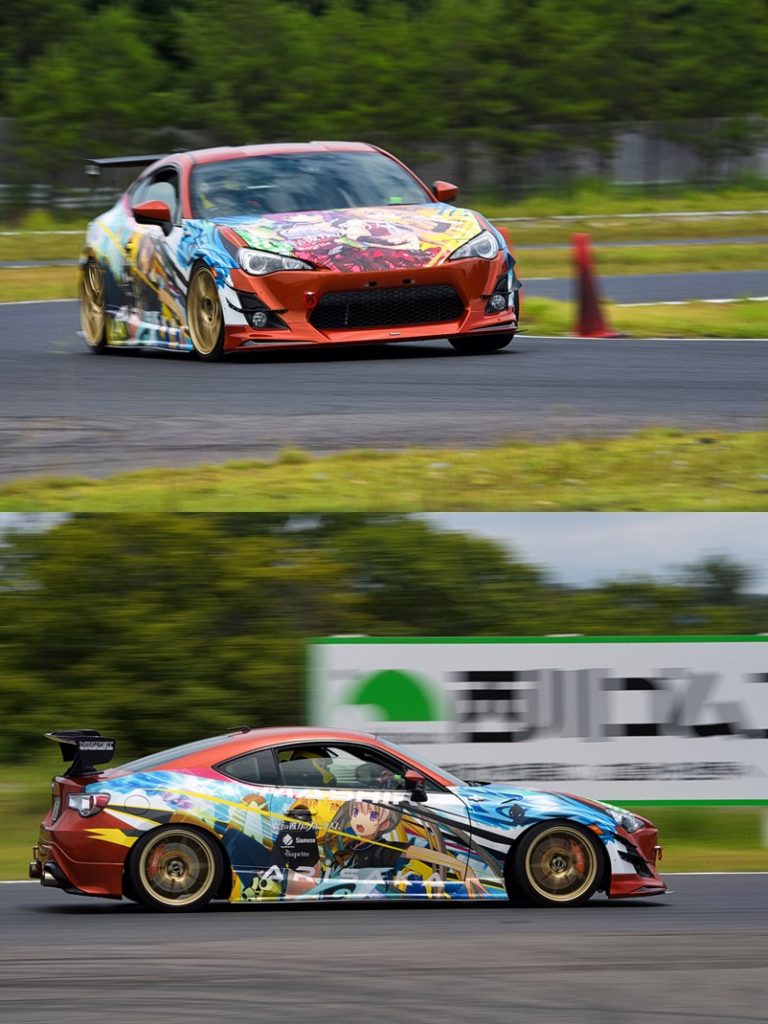

2019 Thailand Super Series TRD Thailand様

イベント写真2

DRLデモカー

2021 TKUスーパー耐久レース第4戦 in オートポリス TRACY SPORTS様 Class: St-1 #38

2022.8.6-7 スーパGT 第4戦 FUJI

2021 TKUスーパー耐久レース第4戦 in オートポリス TRACY SPORTS様 Class: St-3 #39#41

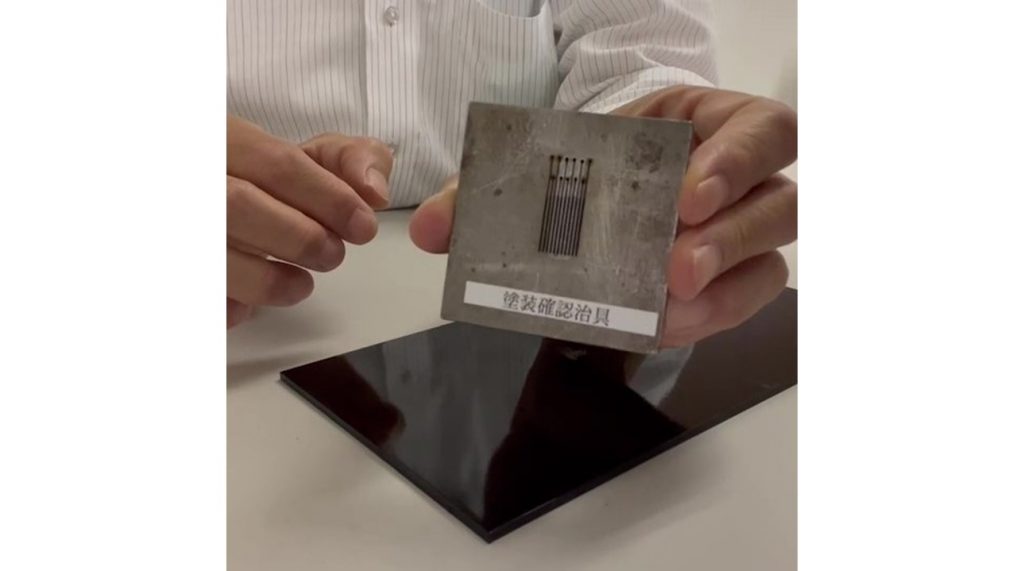

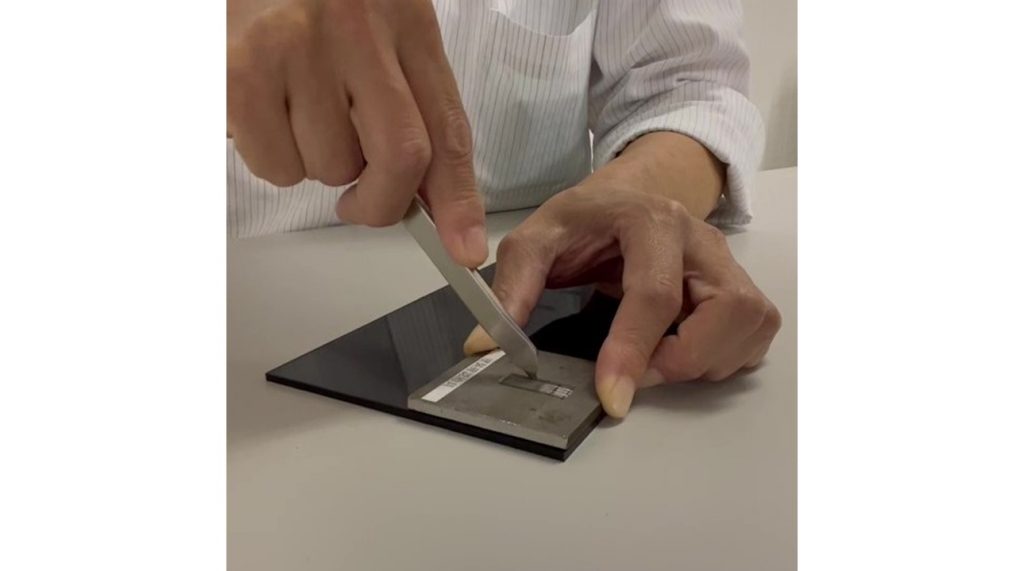

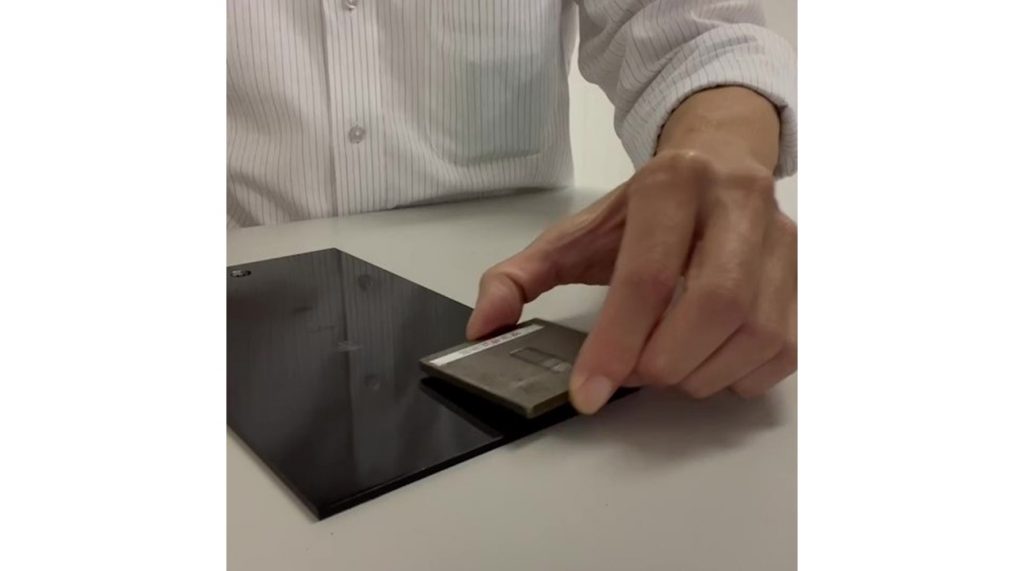

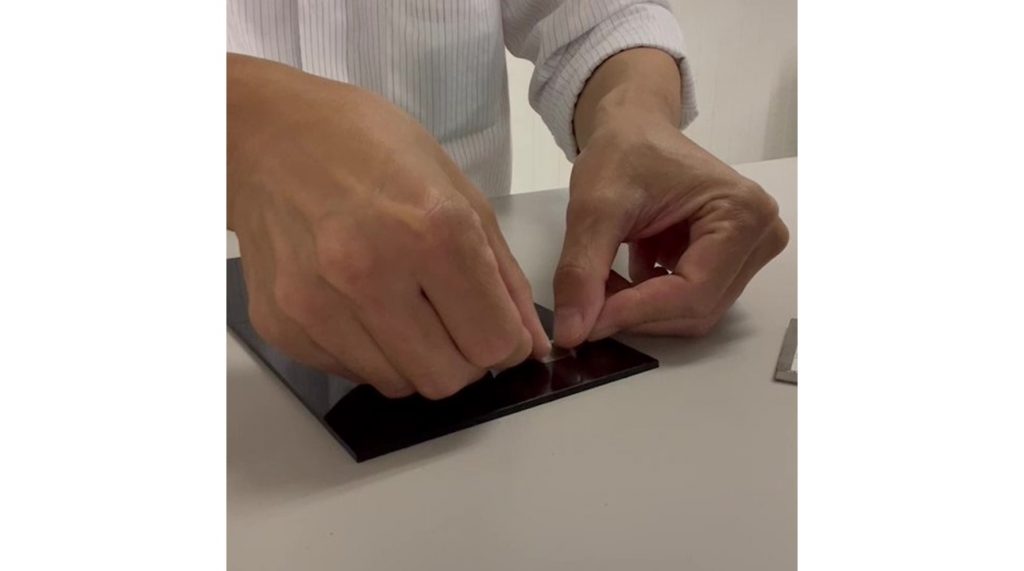

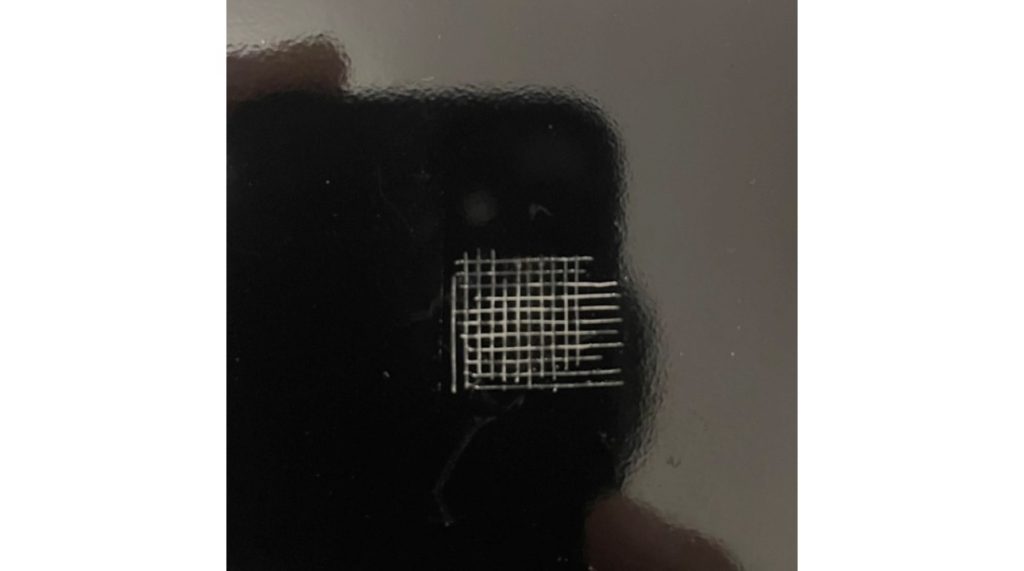

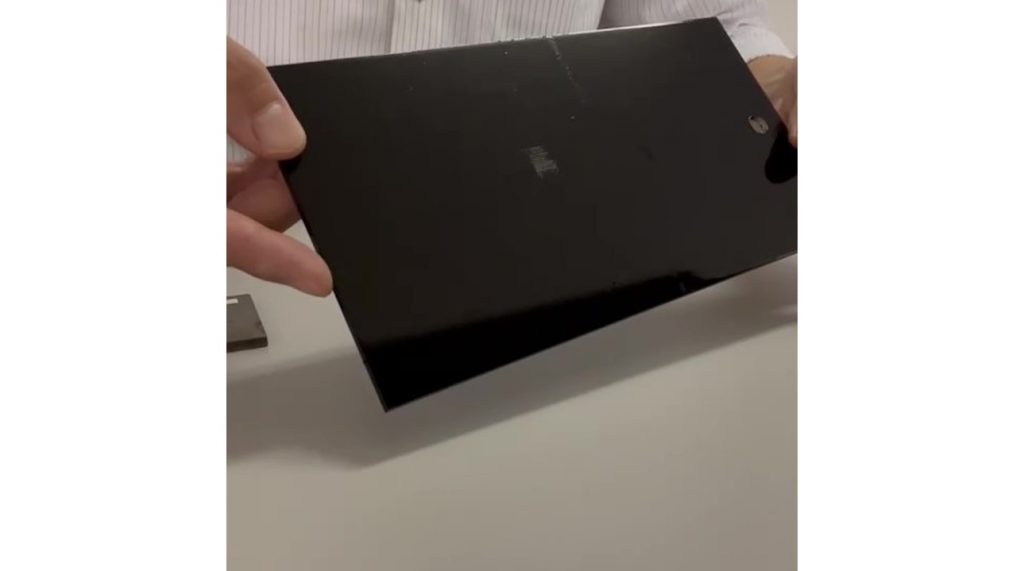

碁盤目試験 CROSS CUT TEST

碁盤目試験 CROSS CUT TEST

塗装した板に傷をつけます

またつけます

テープではがれやすい状況をつくります

どの格子の目もはがれませんでした!

vol.3ものづくりの視点で取り組むレーシングとは (Team BRIDE)

2021年のスーパー耐久レースのファイナルラウンドとなった第6戦。岡山国際サーキットは晴天下の絶好のレース日和。ST−5クラスに参戦のBRIDEのレーシングチームに、ものづくりの視点でみるレーシングについてお話を伺いました。

DRLのラジエーターについて

はじめに、DRLのラジエーターを使い始めたきっかけを教えていただけますか?

7年前にワンメーク車両のフィットレースがはじまったときに紹介いただいたのがきっかけです。

(使用した製品の)性能がすごくよかったので、

その2年後にスーパー耐久に参戦することになってからも継続して使っています。

最初はサイズ感も現在とは違ったものだったとお聞きしましたが?

はい。ナローサイズからはじまって、いろいろデータを取りながら少しずつ幅広にしてきて、

フルワイドにしてもらっています。

いろいろ無理もお願いしておりますが(笑)、こちらのニーズに合わせて制作してもらっています。

メンテナンスやその他もいろいろとお世話になっています。

幅広にしてみて、「ここが大きく違うな」「変わったな」というところは?

シーズンを通して、水温は狙いどおりの安定した温度内でレースを行えていますね。

富士スピードウェイでの24時間耐久レースという天王山も含めて、

不満もないし、問題もないし、トラブルも一度もないです。

ものづくりの思いで

レーシングに取り組む

BRIDEさんも弊社と同じ製造業、メーカーですね。

はい。私たちはもともとモータースポーツ用のレーシングシートからはじまった会社です。

現在は幅をひろげてスタジアム用のシートやゲーミングチェアなど、

時代に合わせて要望をとりいれた製品を提供しています。

コロナの影響で最近は自宅で過ごされる方も多く、

テレビなどでスポーツシートをベースにしたチェアが注目されたこともあって、

オフィス用途などにも使っていただいています。

基本はレーシングカーのシートで、

今回のレースでもすべてのカテゴリにおいて7〜8割以上のシェアで入っています。

競技車といえばブリッド、という認識をしていただいています。

ものづくりの企業としてのスタンスを、

レーシングにおけるチームづくりで反映できる部分や、関連するところはありますか?

そうですね。特殊なレース専用車ではなく、

あえて一般的に誰もが乗っているようなクラスの車で1から製作しています。

ラジエーターなどのパーツをこちらの要望にあわせて作ってもらって、

全体をつくっていくというところはものづくりのスタンスですね。

できあがったものを買ってきて走らせてもしょうがない、

やっぱりものをつくりたいという職人的な考え方を皆の思いとして、

ずっとこのクラス(ST-5)でレースに参戦させてもらっています。

なるほど、「ものづくりへの思い」が基本にあるのですね。

職人気質というか、そういう意味でDRLさんとは勝手ながら(笑)意気投合させてもらっています。います。

FITからヤリスへ

新たな挑戦

今回の参戦車両はFIT(フィット)ですね。

はい、フィットは今年で6年目になります。

4年目にはシリーズチャンピオンもいただき、継続してきました。

来期からは、コロナの影響があって少し遅れてはいるのですが、

車両をヤリス(YARIS)にチェンジして、心機一転でやっていくつもりです。

新しい挑戦ですね!それもDRLと一緒に?

そうです。先日も図面等を送っていただいて、

いまは現場レベルでスタッフの方と打ち合わせで詰めているところですが、できあがってくるのが楽しみです。

予定では2月頃から走行できる見込みなので、

テストを重ねて開幕戦に間に合わせて、なんとか富士の24時間には結果が出るようにしたいと思っています。

24時間耐久が最大のテストの場になると思います。

FITとヤリスはだいぶ違いますか?

性能とパフォーマンス的にはどんどんエコになってきていて、

すべてのものがLowの状態になってきていますね。

やっぱりFIT並みのパワー、ロードスター並みの機動力を備えていかないと、

クラスでも上位にいけないですからね。

いきなりは難しいかもしれないけど2−3年で結果を出したいですね。

そこはレースに臨みながら調整していくというところになりますね。

はい、絶対的なマージンはないので楽しみですね。

次年度に向けて

来年はこれを目標にしようということはありますか?

まずは全戦完走、データ取りが目標ですね。

来年は我慢と、テストの年だと思っています。

望ましくは後半戦でお立ち台の一角に立ちたいなと思っています。

初年度ということで、挑戦ですね。

そうですね、というか、他はまだ誰も手を出していない車両ですからね。

うちが一号機になりますよ。

(S耐の)ST-5クラスにはトヨタ車が不在なんですよ。

今回はVits(ヴィッツ)がスポット参戦で出ていますが、マツダに一矢を報いようかと(笑)。

トヨタ大好き人間としてはね(笑)

実はAE86からその他含めてトヨタの大ファンなんです!

来年に向けた取り組みが楽しみですね!

ものづくりのメーカーとしてのこだわりと、熱い思いで語ってくださった見並さん。

ヤリスでの新たな挑戦が楽しみです。ありがとうございました。

2022.12.19 EVENT 中止のお知らせ

2022.12.19 EVENT 中止のお知らせ

この度、

12月24日(土)に予定しておりました

「”Motorsports Bring the world together” DRL CIRCUIT MEETING 2022.12.24 Sat.」

を中止することとなりました

走行会を楽しみにお車を準備いただいておりました皆さま、ワークショップの参加をご希望されていたお子さまには、大変申し訳なく、心よりお詫び申し上げます

本日現在の積雪の状況とこの後24日までの気象予報により、

当日のサーキット場までの道中、また現地での走行においての皆さまの安全を最優先に考えた結果の判断にて、何卒ご理解頂けますようお願いいたします

日程につきましては調整しまして改めて開催のご案内を差し上げますので、その際はぜひご参加いただけますよう心より願っております

最後になりましたが、お預かりしておりました走行会費につきまして、ご返金の案内メールにてご連絡させていただきますので、ご確認頂けますよう、お願い申し上げます

株式会社大和ラヂエーター製作所

DAIWA RACING LABO事業部

2022.10.25 EVENT 01 申込開始しました

2022.10.11 イベントを開催いたします

※開催内容などに更新がございましたら、またアップいたします